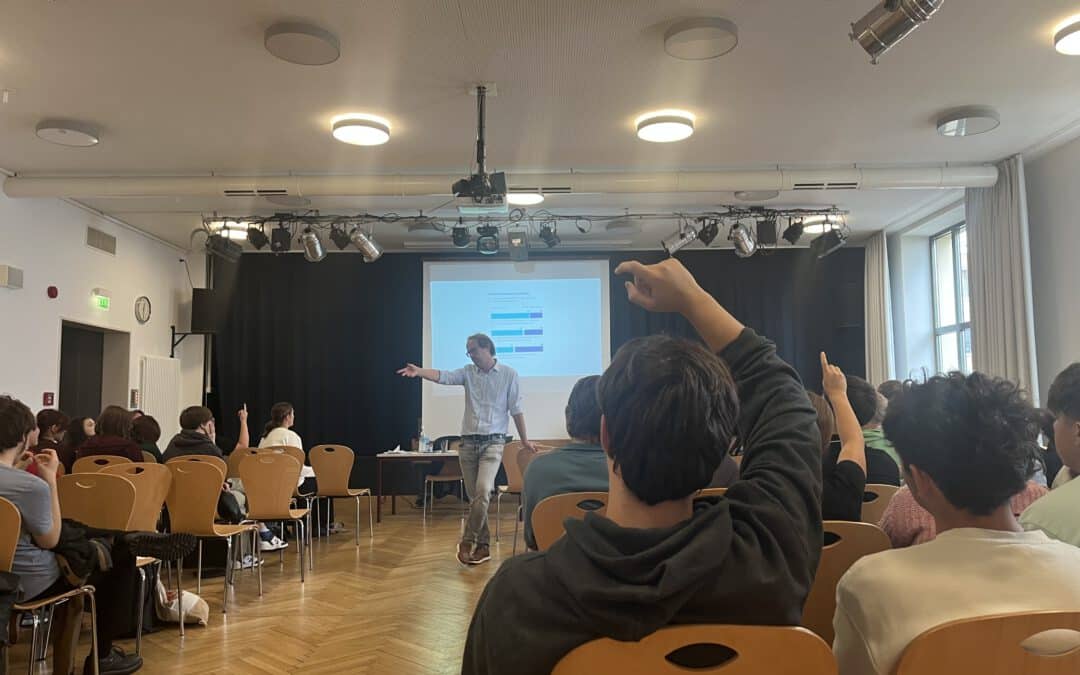

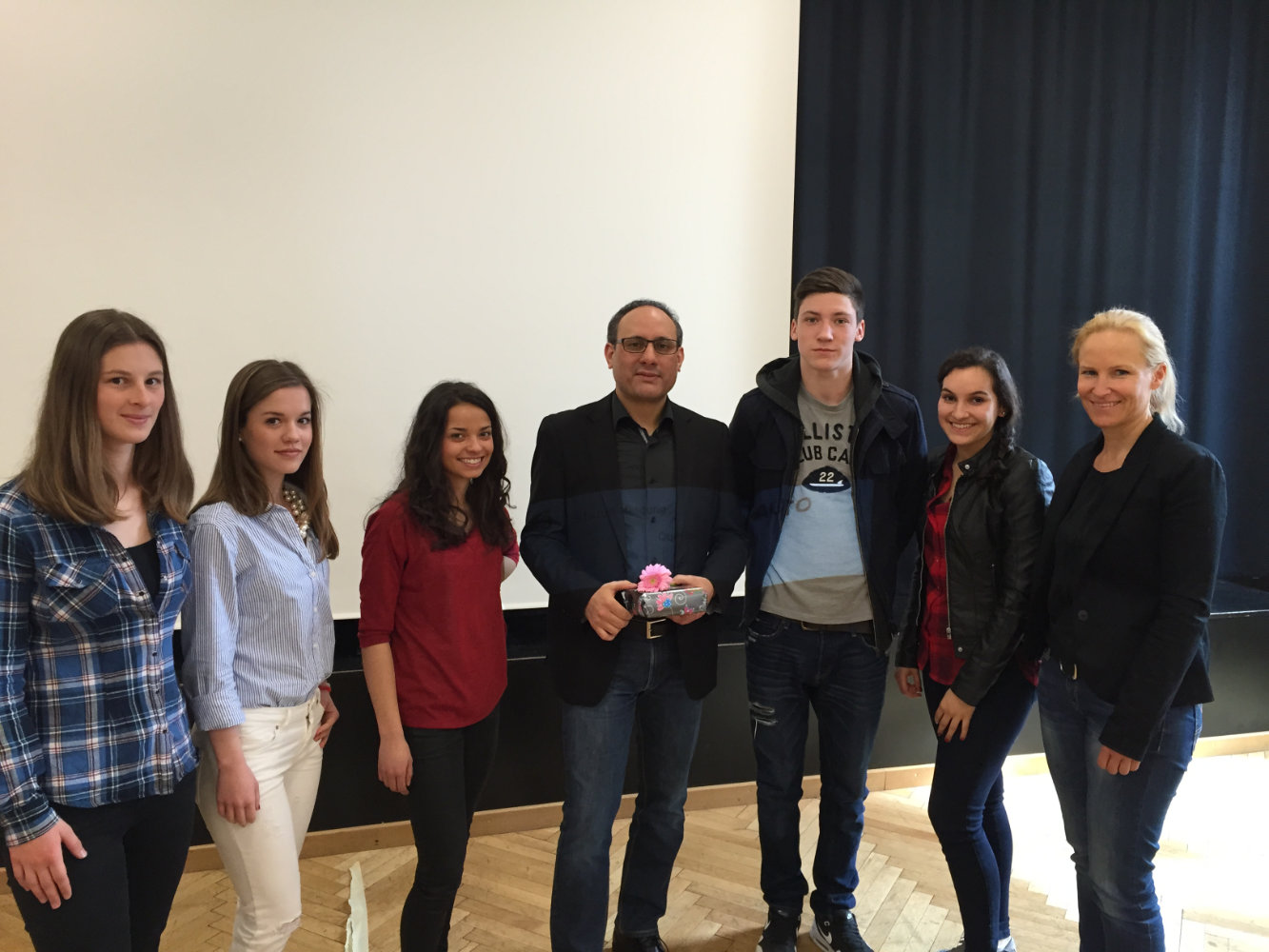

Am Donnerstag, dem 25. September, fand für die 10. und 11. Klassen des Comenius-Gymnasiums ein Gespräch zum Thema „Erinnerungskultur“ statt. Zu Gast war der gebürtige Osterhofener Professor Dr. Christian Kuchler von der Universität Augsburg, der -ermöglicht durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ – mit den Jugendlichen in den Austausch darüber trat, ob Gedenkstätten-Fahrten, wie sie die Schülerinnen und Schüler in der 9. Klasse zum Beispiel nach Mauthausen oder Flossenbürg erlebt haben, einen Beitrag dazu leisten, demokratisches Bewusstsein zu schärfen und für den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sensibilisieren.

Professor Kuchler nahm die Eindrücke dieser Exkursion auf und regte dazu an, das Erlebte nicht nur als historische Erfahrung zu betrachten, sondern als Ausgangspunkt für aktuelle Fragen nach Verantwortung, Erinnerung und gesellschaftlichem Engagement. Er wies darauf hin, neben den Opfern vor allem auch die Täter in den Blick zu nehmen.

Professor Kuchler machte deutlich, warum der bewusste Umgang mit Geschichte für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung bleibt. Dabei stellte er die Frage, wie sich historische Ereignisse – insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus – in unserem kollektiven, aber auch individuellen Gedächtnis widerspiegeln und welche Verantwortung daraus für die Gegenwart erwächst. Auch die Instrumentalisierung von Geschichte durch politische Parteien oder die Beeinflussung Jugendlicher durch Social Media wurden angesprochen.

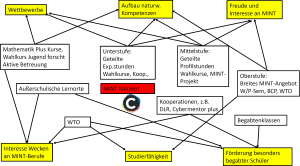

Er veranschaulichte anhand von Beispielen, wie Erinnerung gestaltet wird: durch Denkmäler, Gedenkstätten, Bildungsarbeit oder öffentliche Debatten. Besonders hob er hervor, dass Erinnerungskultur kein statisches Konzept ist, sondern sich ständig weiterentwickelt und auch kontrovers diskutiert wird. Er verwies auf Stätten der Erinnerung in unserer unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel Mainkofen, von wo aus in der NS-Zeit Menschen mit Behinderung in Vernichtungslager deportiert wurden. Diese Orte zu besuchen, sie auf sich wirken zu lassen und sich seine eigenen Fragen dazu zu stellen, um Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen, sei eine wichtige Aufgabe von uns allen.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten Gelegenheit, ihre Meinungen und Erfahrungen zu äußern. Dabei wurde unter anderem über ihren persönlichen Umgang mit historischen Themen sowie über die Rolle digitaler Medien in der Erinnerungskultur gesprochen.

Der Vortrag bot einen intensiven und nachdenklich stimmenden Einblick in ein zentrales Thema historisch-politischer Bildung und regte die Anwesenden dazu an, über den eigenen Umgang mit Geschichte nachzudenken.